土地改良区とは

土地改良区は、土地改良事業を行っている公益法人です。

土地改良施設(水路や用排水機場など)の造成・維持管理、区画整理、農用地造成、埋立て又は干拓、農用地・土地改良施設の災害復旧等が“土地改良事業”に該当しますが、土地改良区はそれぞれの組織目的に沿って、生産者が水利施設を共同利用するために必要な活動を行っています。

設立には都道府県知事の認可を要し、その地区内の土地について参加資格を有する者(組合員)は、土地改良区設立時における同意・不同意にかかわりなく全てが組合員になるとされています。

土地改良区が実施する事業により利益を受ける組合員からは賦課金を徴収することができ、賦課金を滞納した場合には、一定の手続きのもと、強制徴収をすることができるとされています。

概要

事業の目的及び状況

本地区は筑後川中流左岸の耳納山系山麓沿いに展開する水田・樹園地域です。

久留米市とうきは市の2市にまたがり、国営・県営かんがい排水事業で水利施設が整備され、関係面積は3,519ha、受益農家戸数は約5,600戸を数えます。

本地域の平坦部では、米・麦のほか野菜、花卉、苗木などが生産されており、山麓部では柿、葡萄、梨などの果樹、加えて苗木、観賞樹の生産も盛んで、全国でも有数の生産地として知られています。

水田の用水源のうち筑後川本川以外の河川は流域が小さく流況が不安定であり、用水不足に悩まされてきました。また、水田地帯の背後に連なる樹園地帯も用水源のないまま開墾されてきた地域であり、農作物の安定生産のため昭和48年度から国営耳納山麓土地改良事業が着手され、平成2年度の事業計画変更を経て、国営事業は平成5年度、県営事業は平成11年度をもって完了しています。

本事業により、400haに及ぶ農地造成とあわせ、合所ダムや国営幹線水路及び県営支線水路等の農業水利施設が新設され、安定した農業用水が確保されています。

| 設立年月日 | 昭和48年12月1日 (福岡第493号) | |

|---|---|---|

| 関係市 | 久留米市、うきは市 | |

| 受益面積 (令和7年4月1日現在) | 田 | 2,030.22 ha |

| 畑 | 1,488.24 ha | |

| 計 | 3,518.46 ha | |

| 組合員数 | 5,606 名 | |

| 総代・役員数 | 総代 | 96名 |

| 理事 | 26名 | |

| 監事 | 4名 | |

| 職員数 | 9名 | |

沿革

推進母体~土地改良区設立

| 年月日 | 主な出来事 |

|---|---|

| 昭和38年2月8日 | 筑後川河南地区水資源開発期成会 結成 |

| 昭和48年6月1日 | 耳納山麓水資源開発協議会に改組 |

| 昭和48年12月1日 | 耳納山麓土地改良区設立認可 |

国営土地改良事業

| 年月日 | 主な出来事 |

|---|---|

| 昭和47年 9月25日 | 事業施行申請 |

| 昭和48年 5月 9日 | 事業計画確定 |

| 昭和48年度 | 開墾工事着手(~昭和62年度) |

| 昭和54年度 | 幹線水路工事着手 |

| 昭和55年度 | 合所ダム本体工事着手 |

| 平成2年4月19日 | 事業計画変更確定 |

| 平成2年度 | 夜明取水工、隈上川頭首工 工事着手 |

| 平成4年度 | 水管理施設工事 |

| 平成4年度 | 畑かん施設工事着手 |

| 平成6年3月31日 | 国営事業完了 |

県営土地改良事業

| 年月日 | 主な出来事 |

|---|---|

| 昭和56年3月27日 | 事業施行申請 |

| 昭和56年9月30日 | 事業計画確定 |

| 平成3年7月10日 | 変更計画確定 |

| 平成12年3月31日 | 県営事業完了 |

| 令和2年度(7カ年予定) | 県営土地改良施設ストックマネジメント事業 |

| 令和5年 | 合所ダム小水力発電事業実施申請 |

合所ダム(県管理)

| 年月日 | 主な出来事 |

|---|---|

| 平成5年12月28日 | 県営土地改良(維持管理)事業施行申請 |

| 平成6年3月19日 | 事業計画確定 |

| 平成6年4月1日 | 福岡県合所ダム管理出張所発足 |

| 平成15年度(3カ年) | ダムコン更新(1回目) |

| 令和5年度(4カ年予定) | ダムコン更新(2回目) |

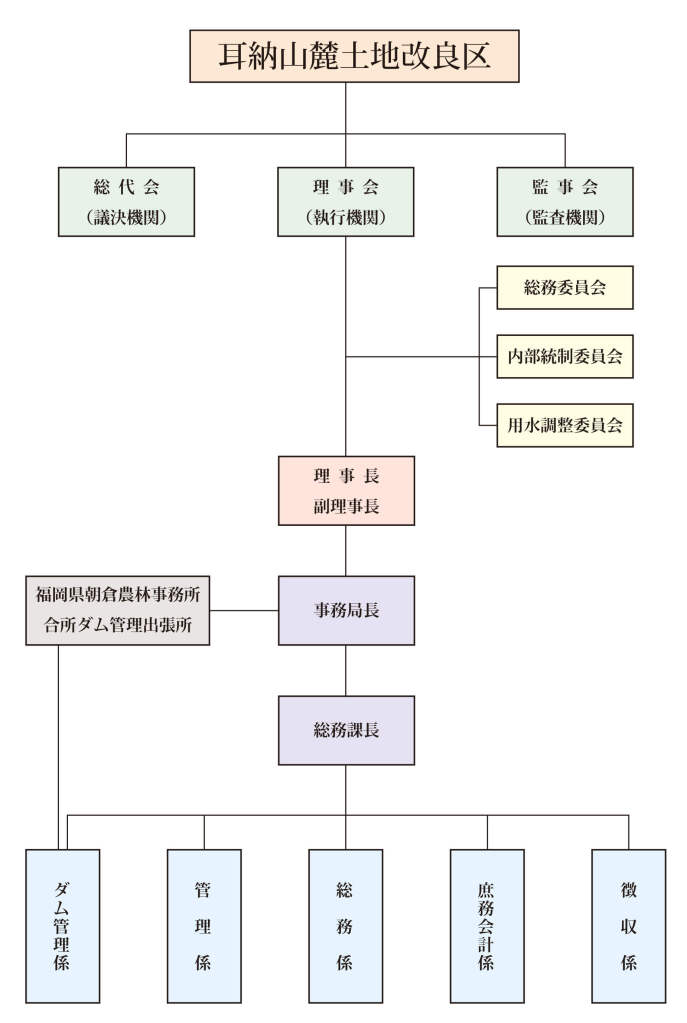

組織構成図

| 組合員 | 5,606名 |

| 総代 | 96名 |

| 理事 | 26名 |

| 監事 | 4名 |

| 総務委員 | 8名 |

| 内部統制委員 | 8名 |

| 用水調整委員 | 24名 |

主な施設

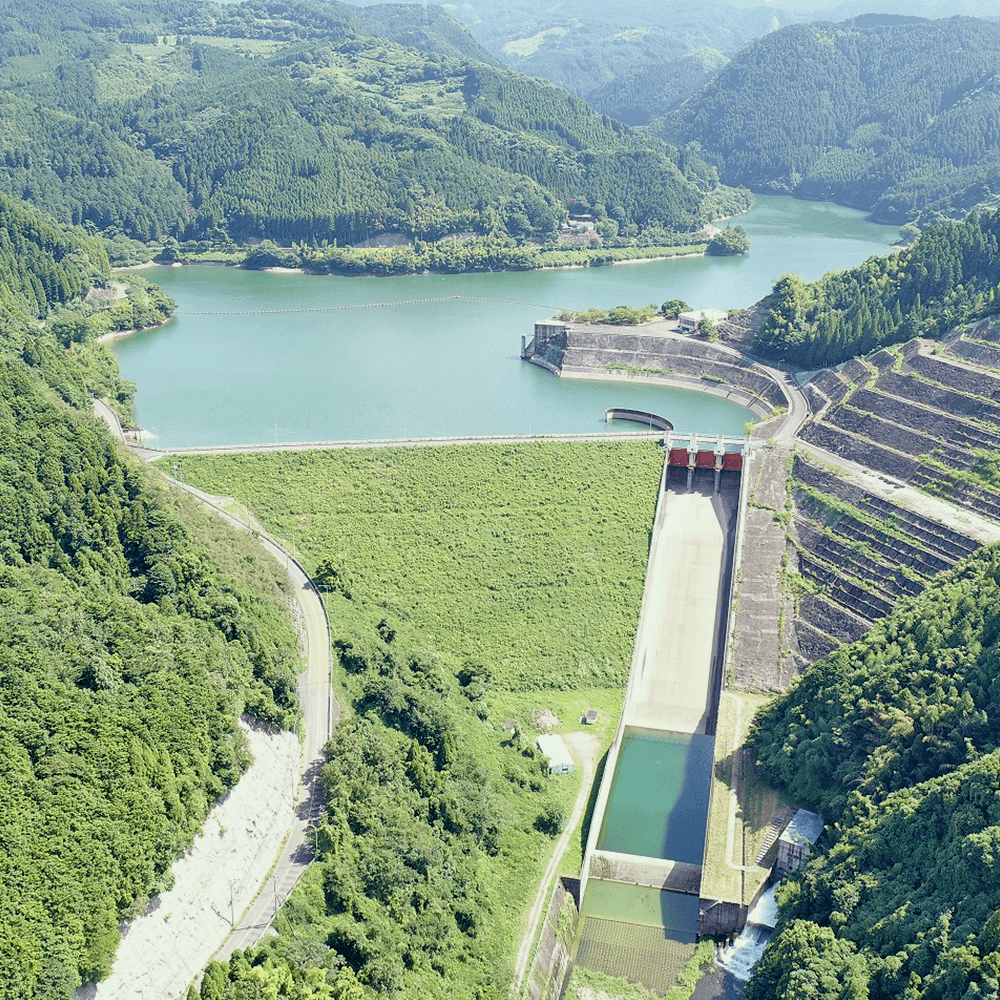

合所ダム

新規の畑地かんがい用水、用水不足地域への補給水、久留米市・福岡市等の水道用水を合わせて開発するため、福岡県南広域水道企業団、福岡地区水道企業団との共同事業により建設。

傾斜遮水ゾーン型ロックフィルダム、

堤高:60.7m

堤長:270.0m

有効貯水量:6,700千㎥

利水放流量:【農業用水】最大1.560㎥/s

隈上川頭首工

新規の畑地かんがい用水、用水不足地域への補給水として、河川の自流水と合所ダムからの放流水を取水するため、合所ダムの下流約1.5Kmの地点に建設。

最大取水量:2.447㎥/s

幹線用水路

夜明取水工及び隈上川頭首工から取水した、かんがい用水を受益地内に送水するため延長約55.0Kmのパイプラインを建設。

国営導水路 (延長 約 27.0km)

県営支線水路(延長 約 28.0km)